El respiro lejos del desierto donde ahora el calor alcanza los 48 o 49 grados de temperatura, es una de las razones que impulsan esta iniciativa de acogida para niños y niñas saharauis que residen en los campamentos de refugiados al sur de Argelia.

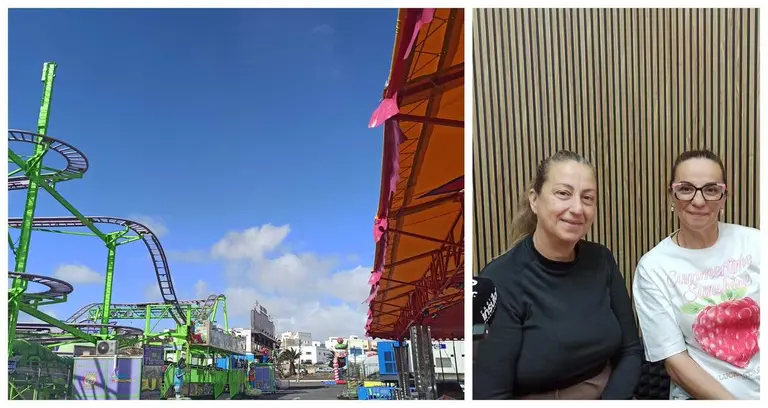

Fatma y Yamal, son dos de los nueve participantes que este año disfrutan en la isla con sus familias de acogida. No es la primera vez que están aquí. Un lugar donde les gustaría vivir aunque, matizan, acompañados por sus familias

“Lo que más me gusta es la playa”, confesó Fatma, quien lleva cuatro años participando en el programa. Yamal, por su parte, eligió la piscina como su lugar favorito. Ambos tienen 11 años y disfrutan de su estancia entre juegos, baños y un entorno seguro.

Juambi Cabrera, coordinador insular del programa, explicó que “el objetivo inicial era realizar revisiones médicas. Hoy en día, además, se busca alejarlos del calor extremo y ofrecerles una experiencia vital enriquecedora”.

“Los campamentos tienen centros de salud, pero los medios no son los mismos. Aquí se les hace oftalmología, higiene bucodental, analítica completa”, detalló Cabrera.

Además de los cuidados médicos, el programa persigue mantener la lengua española viva entre los más jóvenes. “Uno de los objetivos es mantener el español como segunda lengua. En los campamentos aún se habla, pero cada vez menos”, explicó Cabrera, subrayando la necesidad de que el Instituto Cervantes abra un centro en los campamentos.

María Jordán, madre de acogida desde hace 19 años, relató su experiencia con orgullo y emoción. “Yo era maestra, me enteré del programa y pedí un niño. Desde entonces mantengo el contacto con el primero que vino”. Este año acoge a Fatma a la que brinda que poder estar tranquila, comer bien e ir a la playa. “Es lo que necesitan”, recalcó, reconociendo que la presencia de la niña “me alegra la vida”.

Sin embargo, tras la pandemia, el número de familias dispuestas a acoger ha descendido drásticamente lo que ha impedido que muchos niños puedan acceder al programa, advirtieron. “Hasta 2019 no había problema. Ahora estamos lejos de esas cifras. La falta de familias lo condiciona todo”, lamentó Cabrera, destacando que en Fuerteventura las cifras y la solidaridad, se mantienen.

Importante implicación de las instituciones de Fuerteventura

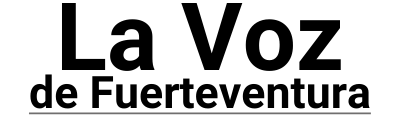

En este punto, quiso destacar el compromiso de las instituciones en Fuerteventura que ha sido clave para mantener el programa vivo. “Aquí los billetes los costea el Cabildo. Los llevan al parque acuático, al zoológico... todo gratis. En otras islas hacen rifas para pagar eso”, agradeció el coordinador. “Hay que decirlo públicamente porque es verdad”.

Además de la parte humanitaria, el programa tiene un innegable trasfondo político dirigido a dar visibilidad al conflicto saharaui que, después de medio siglo, ha quedado desdibujado en la agenda internacional.

“Son 50 años en campamentos de refugiados. Muchos no saben que todavía están ahí. Que España se marchó, Marruecos entró y 250.000 saharauis huyeron al desierto”, recordó Cabrera.

El relato de Cabrera es claro: “Los campamentos son dignos, pero con lo mínimo. La alimentación, la sanidad, el colegio… todo es muy justo”.

Ahora el contexto geopolítico tampoco ayuda advirtió alertando de la situación que se está produciendo y recordando que tienen estatus de refugiados por la ONU. “El programa de alimentación mundial les da los alimentos y tienen estatus de refugiados y al mismo tiempo tienen estatus de Estado”. Una ayuda que va mermando porque muchos países se han retirado de los organismos de ayuda, los organismos multilaterales, apunta. “Si antes recibían 10 kilos de arroz, ahora reciben 5”.

Por último, el coordinador de la iniciativa en la Isla recordó que los saharauis llevan 30 esperando a que la ONU celebre el referéndum que anunció y destacó “la resiliencia” de esta comunidad para continuar reivindicando lo que considera es de justicia.